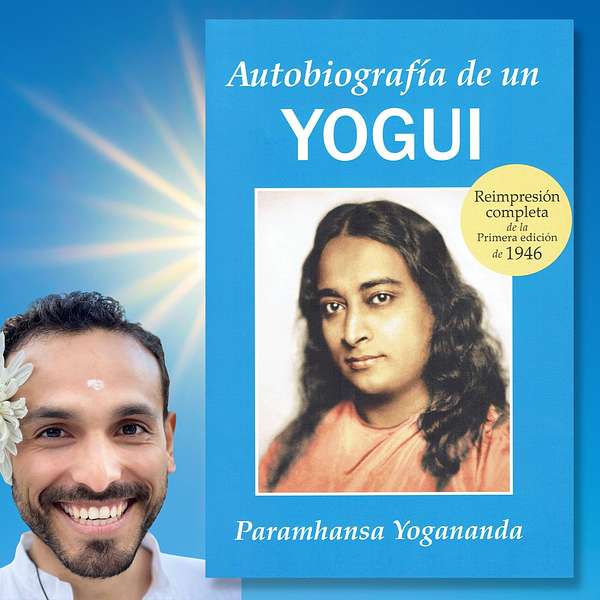

Autobiografía de un Yogui - Lectura y comentarios

Aprende a meditar gratis en https://www.elsenderodeyogananda.com

Lectura y comentarios sobre la Autobiografía de un Yogui, escrita por Paramhansa Yogananda.

Este libro es un clásico espiritual que ha transformado la vida de miles de personas, incluyendo personajes como Steve Jobs y George Harrison.

Las joyas de sabiduría que nos ofrece Yogananda en su libro nos ayudan a expandir nuestra consciencia hacia el Gozo y la Dicha Divina. Tocando temas como la relación Gurú-discípulo; karma y reencarnación; mundos físico, astral y causal; milagros y poderes sobrehumanos; técnicas científicas para la comunión con Dios; la relación entre Hinduismo y Cristianismo; la vida de los santos; etc., esta Autobiografía resulta una enciclopedia absoluta del Yoga y la espiritualidad esencial para todo buscador de la verdad.

Autobiografía de un Yogui - Lectura y comentarios

Capítulo 1: Mis Padres Y Mis Primeros Años - Parte I

Aprende a meditar gratis en https://www.elsenderodeyogananda.com

¿Qué es un Gurú? ¿Karma y Reencarnación? ¿Desapego y felicidad incondicional?

En este episodio tocaremos estos temas mientras Yogananda nos cuenta sobre sus primeros años de vida.

Lectura y comentarios sobre la Autobiografía de un Yogui de Paramhansa Yogananda. Capítulo 1: Mis Padres Y Mis Primeros Años - Parte I

#Yoga #Yogananda #Meditación #Dios #Felicidad #Karma #Reencarnación #Desapego #Dicha #Autobiografía

Aprende a meditar ahora mismo en https://www.elsenderodeyogananda.com/

Aprende a meditar gratis en https://www.elsenderodeyogananda.com

Hola querido amigo, querida amiga. Bienvenidos a este primer episodio de lectura y comentarios de la Autobiografía de un Yogui.

Y, bueno, yo les quiero compartir este libro que ha cambiado la vida de miles de personas, incluyendo personajes como Steve Jobs, como George Harrison, como Swami Kriyananda.

Y obviamente ha cambiado mi vida en un modo grandísimo, que estoy aquí el día de hoy, queriéndoles compartir también esta joya tan preciosa, tan grande que es este libro de Paramhansa Yogananda.

Así que sin más vamos a comenzar la lectura del primer capítulo. Vamos a hacer sólo una parte del primer capítulo. Y al final vamos a hacer algunos comentarios.

Capítulo uno. Mis padres y mis primeros años.

Los rasgos característicos de la cultura india han sido desde hace mucho tiempo la búsqueda de las verdades fundamentales y la concomitante relación gurú-discípulo. Mi propio sendero me condujo a un sabio semejante a Cristo, cuya bella vida fue cincelada para la eternidad. Fue uno de los grandes maestros que constituyen la única riqueza que le queda a la India. Resplandeciendo en cada generación, han sido los baluartes de su tierra contra el destino sufrido por Babilonia o Egipto.

Mis primeros recuerdos incluyen elementos de una encarnación anterior. Venían a mí, anacrónicas, nítidas imágenes de una vida lejana, un yogui en medio de las nieves del Himalaya. Por algún vínculo adimensional, estos destellos del pasado me proporcionaban también vislumbres del futuro.

La indefensión y las humillaciones de la infancia no se han borrado de mi memoria. Era consciente, con resentimiento, de mi incapacidad para caminar o expresarme libremente. En mi interior se levantaban oleadas de plegarias al darme cuenta de la impotencia de mi cuerpo. Mi fuerte vida emocional se desenvolvía en silencio utilizando palabras en muchos idiomas. En medio de la confusión interior de lenguas, mi oído se acostumbró poco a poco a las sílabas bengalíes de mi pueblo, que me rodeaban. ¡Seductor campo de acción de una mente infantil! que los adultos consideran limitado a los juguetes y los dedos de los pies.

La agitación psicológica y mi cuerpo que no me respondía, me llevaron a muchos accesos de obstinado llanto. Recuerdo el general desconcierto familiar ante mi aflicción. También se agolpan en mí recuerdos más felices: las caricias de mi madre y mis primeros intentos de balbucear una frase y dar los primeros pasos. Estos triunfos tempranos, generalmente olvidados con rapidez, constituyen ya una base natural para la confianza en uno mismo.

Mis recuerdos de largo alcance no son exclusivos. Se sabe que muchos yoguis han mantenido sin interrupción la conciencia de sí mismos en la drástica transición de ida y vuelta entre la “vida” y la “muerte”. Si el hombre fuera sólo un cuerpo, la pérdida de éste supondría el punto final de su identidad. Pero si los profetas han dicho la verdad a lo largo de milenios, el hombre es esencialmente una naturaleza no corpórea. El núcleo continuo del ego humano está ligado sólo temporalmente a la percepción sensorial.

Aunque raros, los recuerdos precisos de la infancia no son absolutamente excepcionales. Viajando por distintos países he oído relatos de recuerdos tempranos de labios de hombres y mujeres dignos de crédito.

Nací en el último decenio del siglo XIX y pasé mis primeros ocho años en Gorakhpur. Allí nací, en las Provincias Unidas del Noreste de la India. Fuimos ocho hermanos: cuatro chicos y cuatro chicas. Yo, Mukunda Lal Ghosh, fui el segundo varón y el cuarto hijo.

Mi padre y mi madre eran bengalíes, de la casta Kshatriya. Los dos estaban bendecidos con una naturaleza santa. Su amor mutuo, tranquilo y digno, nunca se expresó frívolamente. La perfecta armonía entre los padres era el centro de calma para el tumultuoso remolino de ocho vidas jóvenes.

Mi padre, Bhagabati Charan Ghosh, era amable, serio, a veces severo. Aunque amándolo cariñosamente, los niños observábamos respecto a él cierta distancia reverente. Extraordinario matemático y lógico, se guiaba principalmente por su intelecto. Pero mi madre era una reina de corazones y sólo nos enseñaba por medio del amor. Tras su muerte, nuestro padre demostró más su ternura interior. Observé entonces que con frecuencia su mirada se metamorfoseaba en la de mi madre.

En presencia de mi madre saboreamos nuestro temprano y agridulce conocimiento de las escrituras. Las historias del Mahabharata y el Ramayana eran citadas ingeniosamente para satisfacer las exigencias de la disciplina. Instrucción y reprimenda se daban la mano.

Mi madre demostraba diariamente su respeto hacia nuestro padre vistiéndonos con esmero por las tardes para recibirle al regresar de la oficina. Su puesto era equivalente al de vicepresidente en el Ferrocarril Bengala-Nagpur, una de las mayores empresas de la India. Su trabajo llevaba consigo trasladarse y nuestra familia vivió en distintas ciudades durante mi niñez.

Mi madre era generosa con los necesitados. Mi padre también estaba bien dispuesto hacia ellos, pero su respeto por la ley y el orden se extendía al presupuesto. Mi madre gastaba en una quincena, alimentando a los pobres, más de lo que mi padre ganaba en un mes.

“Por favor, lo único que te pido es que mantengas tu caridad dentro de unos límites razonables”. Hasta el más leve reproche de su marido era penoso para mi madre. Pidió un coche de alquiler, sin hacer alusión ante los niños a ningún desacuerdo.

“Adiós, me marcho a casa de mi madre”. ¡Antiquísimo ultimátum!

Rompimos en lamentos atónitos. Nuestro tío materno llegó oportunamente; le susurró a mi padre algún sabio consejo, almacenado sin duda desde hace siglos. Tras hacer mi padre algunas observaciones conciliadoras, mi madre despidió alegremente el coche. Así terminó el único conflicto del que yo tuve jamás noticia entre mis padres. Pero recuerdo una discusión típica.

“Por favor, dame diez rupias para una desventurada mujer que acaba de llegar a casa”.

“¿Por qué diez rupias? Una es suficiente”. Mi padre añadía una justificación: “Cuando mi padre y mis abuelos murieron repentinamente, experimenté por primera vez la pobreza. Mi único desayuno, antes de caminar kilómetros y kilómetros hasta la escuela, era un plátano pequeño. Más tarde, en la universidad, me vi en tal necesidad que solicité a un rico juez la ayuda de una rupia al mes. Se negó, señalando que incluso una rupia es importante”.

“¡Qué amargamente recuerdas que te negaran aquella rupia!”. El corazón de mi madre tenía una lógica instantánea. “¿Quieres que esta mujer recuerde también dolorosamente tu negativa a darle las diez rupias que necesita urgentemente?”.

“¡Tú ganas!”. Con el gesto inmemorial del marido derrotado, abría su cartera. “Ahí va un billete de diez rupias. Dáselo con mis mejores deseos”.

Mi padre tendía a decir en primer lugar “No” a cualquier nueva propuesta. Su actitud ante la mujer desconocida, que tan rápidamente consiguió la simpatía de mi madre, era un ejemplo de su prudencia habitual. La aversión a la aceptación instantánea, en Occidente típica de la mente francesa, en realidad sólo hace honor al principio de la “debida reflexión”. Siempre encontré a mi padre razonable y serenamente equilibrado en sus juicios. Si era capaz de cimentar mis muchas peticiones en uno o dos argumentos de peso, invariablemente ponía el codiciado objetivo a mi alcance, se tratara de un viaje de vacaciones o de una motocicleta nueva.

Mi padre impuso una férrea disciplina a sus hijos en sus primeros años, pero su actitud hacia sí mismo era realmente espartana. Por ejemplo, jamás iba al teatro, sino que buscaba su esparcimiento en distintas prácticas religiosas y en la lectura del Bhagavad Gita. Rechazando todo lujo, se aferraba a un par de zapatos viejos hasta que estaban inservibles. Sus hijos compraron automóviles cuando se hicieron de uso corriente, pero mi padre se contentó siempre con el tranvía para su recorrido diario a la oficina. La acumulación de dinero como forma de poder era ajena a su naturaleza. En una ocasión, después de organizar el Calcutta Urban Bank, rehusó beneficiarse de ello conservando una parte para sí mismo. Simplemente había querido realizar un acto cívico en su tiempo libre.

Varios años después de que mi padre se jubilara, llegó un contable inglés a revisar los libros de la Bengal-Nagpur Railway Company. El sorprendido inspector descubrió que mi padre jamás había solicitado las primas atrasadas.

“¡Hacía el trabajo de tres hombres!”, dijo el contable a la empresa. “Le corresponden 125.000 rupias (alrededor de 41.250 dólares) en concepto de atrasos”. Los funcionarios hicieron entrega a mi padre de un cheque por esa cantidad. Él le dio tan poca importancia que pasó por alto mencionárselo a la familia. Mucho más tarde mi hermano menor, Bishnu, que se dio cuenta del abultado depósito consultando un extracto de la cuenta bancaria, le preguntó sobre ello.

“¿Por qué alborozarnos por ganancias materiales?”, respondió mi padre. “Quien persigue la meta de la ecuanimidad no se exalta con la ganancia ni se abate con la pérdida. Sabe que el hombre llega a este mundo sin un céntimo y se marcha de él sin una sola rupia”.