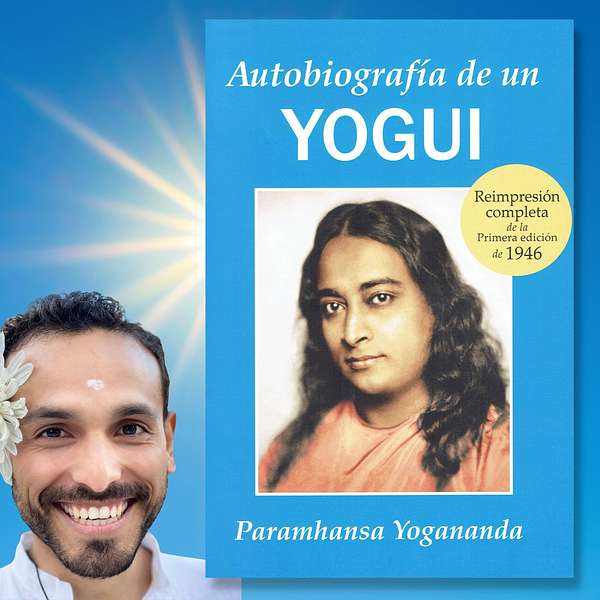

Autobiografía de un Yogui - Lectura y comentarios

Aprende a meditar gratis en https://www.elsenderodeyogananda.com

Lectura y comentarios sobre la Autobiografía de un Yogui, escrita por Paramhansa Yogananda.

Este libro es un clásico espiritual que ha transformado la vida de miles de personas, incluyendo personajes como Steve Jobs y George Harrison.

Las joyas de sabiduría que nos ofrece Yogananda en su libro nos ayudan a expandir nuestra consciencia hacia el Gozo y la Dicha Divina. Tocando temas como la relación Gurú-discípulo; karma y reencarnación; mundos físico, astral y causal; milagros y poderes sobrehumanos; técnicas científicas para la comunión con Dios; la relación entre Hinduismo y Cristianismo; la vida de los santos; etc., esta Autobiografía resulta una enciclopedia absoluta del Yoga y la espiritualidad esencial para todo buscador de la verdad.

Autobiografía de un Yogui - Lectura y comentarios

Capítulo 9 - El Devoto Extasiado y su Romance Cósmico

Aprende a meditar gratis en https://www.elsenderodeyogananda.com

19:38 ¿Por qué la devoción es lo más importante en el sendero espiritual?

20:30 ¿Cómo hacer que la Madre Divina nos responda?

24:12 ¿Cómo ser un líder espiritual?

27:00 ¿Cuál es la importancia de tener un Gurú?

30:30 ¿Cómo liberarnos de angustias y aflicciones?

34:37 ¿Cómo relajar el alma y liberarse del miedo al juicio?

39:13 ¿Qué es la sintonía con Dios y con el Gurú?

43:22 ¿Cómo el orgullo espiritual es una de las trampas más sutiles y peligrosas en el sendero espiritual?

47:00 ¿Es posible experimentar éxtasis Divino?

48:50 ¿Qué hacer con nuestras experiencias espirituales?

En este episodio exploraremos estos temas mientras Yogananda relata su encuentro con el Maestro Mahasaya, un Santo Iluminado.

Lectura y comentarios sobre la Autobiografía de un Yogui de Paramhansa Yogananda.

Capítulo 9: El Devoto Extasiado y su Romance Cósmico

#Yoga #Yogananda #Meditación #Espiritualidad #Espiritual #Dios #Autobiografía #AutobiografíaDeUnYogui #ParamhansaYogananda #paramahansayogananda #Guru #devocional #devocionales #devocion #respuestadivina #liderazgo #liderazgoespiritual #miedo #juicio #sintoniaamorosa #sintonia #orgulloespiritual #extasis

Aprende a meditar ahora mismo en https://www.elsenderodeyogananda.com/

Aprende a meditar gratis en https://www.elsenderodeyogananda.com

Hola querido amigo, querida amiga. Bienvenidos a este episodio número doce de la Autobiografía de un Yogui.

Y hoy vamos a leer el capítulo nueve: El Devoto Extasiado y. su Romance Cósmico.

“Señorito, siéntese por favor. Estoy hablando con mi Madre Divina”.

Había entrado silenciosamente en la habitación con respeto reverencial. El angélico aspecto del Maestro Mahasaya verdaderamente me deslumbró. Con su sedosa barba blanca y sus luminosos ojos, parecía la encarnación de la pureza. Su barbilla levantada y las manos unidas me informaron de que mi primera visita le había interrumpido en medio de sus oraciones.

Sus sencillas palabras de bienvenida produjeron el efecto más fuerte que mi naturaleza había experimentado hasta entonces. Había creído que la amarga separación de mi madre impuesta por la muerte era la medida de todas mis angustias. Ahora la agónica separación de mi Madre Divina era una tortura indescriptible para el espíritu. Me eché al suelo gimiendo.

“¡Señorito, cálmese!”. El santo se afligió compasivamente.

Abandonado en una desolación oceánica, me agarré a sus pies como a mi balsa de salvación.

“Sagrado Señor, ¡interceda por mí! ¡Pregunte a la Madre Divina si disfruto de favor a Sus ojos!”.

Ésta no es una promesa fácil de hacer; el maestro se vió obligado a guardar silencio.

Yo estaba convencido, sin ningún género de dudas, de que el Maestro Mahasaya estaba hablando interiormente con la Madre Universal. Resultaba profundamente humillante que mis ojos fueran ciegos a Ella, cuando en ese momento era perceptible a la mirada intachable del santo. Asiendo sin avergonzarme sus pies, sordo a sus amables protestas, le supliqué una y otra vez la mediación de su gracia.

“Transmitiré su súplica a la Amada”. La capitulación del maestro se acompañó de una lenta y compasiva sonrisa.

¿Qué poder tenían esas pocas palabras, que mi ser se liberó de su tormentoso exilio?

“¡Señor, recuerde su promesa! ¡Volveré pronto a por su mensaje!”. Una gozosa ilusión sonó en mi voz, que sólo un momento antes sollozaba penosamente.

Bajando las largas escaleras me vi abrumado por los recuerdos. Esta casa del número 50 de Amherst Street, ahora residencia del Maestro Mahasaya, había sido el hogar de mi familia, escenario de la muerte de mi madre. Aquí mi corazón humano se había roto por la desaparición de mi madre; y hoy, aquí, mi espíritu se había sentido crucificado por la ausencia de la Madre Divina. ¡Paredes sagradas, testigos silenciosos de mi doloroso penar y mi curación definitiva!

Regresé entusiasmado a mi casa en Gurpar Road. Buscando el retiro de mi pequeño ático, permanecí meditando hasta las diez en punto. La oscuridad de las cálidas noches indias se iluminó repentinamente con una maravillosa visión.

Circundada de esplendor, la Madre Divina se presentó ante mí. Su rostro, que sonreía tiernamente, era la misma belleza.

“¡Siempre te he amado! ¡Siempre te amaré!”.

Las notas celestiales todavía sonaban en el aire cuando se desvaneció.

El sol de la mañana siguiente apenas se había elevado hasta un punto prudente cuando hice mi segunda visita al Maestro Mahasaya. Subí las escaleras de la casa de punzantes recuerdos y llegué a su habitación del cuarto piso. El tirador de la puerta cerrada estaba envuelto en un paño; señal, pensé, de que el santo deseaba intimidad. Estaba de pie en el rellano, indeciso, cuando la puerta fue abierta por la amable mano del maestro. Me arrodillé a sus sagrados pies. Con ánimo de jugar, me puse una máscara solemne ocultando mi júbilo divino.

“Señor, he venido –muy temprano ¡lo confieso!– a por su mensaje. ¿Ha dicho la Madre Divina algo sobre mí?”.

“¡Travieso señorito!”.

No hizo ningún otro comentario. Por lo visto mi fingida gravedad no le había impresionado.

“¿Por qué tan misterioso, tan evasivo? ¿Los santos no hablan nunca llanamente?”. Quizá me sentía un poco irritado.

“¿Quiere ponerme a prueba?”. Sus calmados ojos estaban llenos de entendimiento. “¿Podría yo añadir esta mañana una sola palabra a las garantías que recibió anoche a las diez en punto de la misma Madre Divina?”.

El Maestro Mahasaya poseía control sobre las compuertas de mi alma: de nuevo me precipité a postrarme a sus pies. Pero esta vez mis lágrimas brotaron no de un dolor, sino de un gozo antiguo.

“¿Creía que su devoción no conmovía a la Infinita Bondad? La maternidad de Dios, que usted ha venerado tanto en forma humana como divina, no podía dejar de responder a su desolado llanto”.

¿Quién era este sencillo santo, cuya más mínima petición al Espíritu Universal recibía dulce aquiescencia? Su papel en el mundo era humilde, como correspondía al hombre más humilde que jamás conocí. El Maestro Mahasaya dirigía una escuela secundaria para chicos.

[Estos son títulos de respeto que habitualmente se utilizaban para dirigirse a él. Su nombre era Mahendra Nath Gupta; firmaba sus trabajos literarios simplemente “M”.]

Ninguna palabra de castigo salía de sus labios; ninguna norma o férula mantenían su disciplina. En verdad en estas modestas aulas se enseñaban elevadas matemáticas y una química del amor ausentes en los libros de texto. Difundía su sabiduría por contagio espiritual en vez de hacerlo con preceptos impermeables. Consumido por una cándida pasión por la Madre Divina, el santo ya no exigía formas externas de respeto, como no las exige un niño.

“Yo no soy su gurú; él vendrá un poco más tarde”, me dijo. “Gracias a su guía, sus experiencias de la Dividad en forma de amor y devoción se transformarán en sabiduría insondable”.

Todas las tardes, a última hora, me dirigía a Amherst Street. Buscaba la divina copa del Maestro Mahasaya, tan llena que sus gotas se derramaban diariamente sobre mi ser. Nunca antes me había inclinado en total reverencia; ahora era para mí un privilegio inconmensurale hasta pisar el mismo suelo que el Maestro Mahasaya santificaba.

“Señor, por favor póngase esta guirnalda de flores de champak que he confeccionado especialmente para usted”. Una tarde llegué con mi cadena de flores. Pero la retiró tímidamente, rehusando repetidamente tal honor. Percibiendo mi pena, finalmente consintió con una sonrisa.

“Ya que los dos somos devotos de la Madre, puede poner la guirnalda en este templo corporal, ofreciéndosela a Ella, que mora en su interior”. Su vasta naturaleza carecía de espacio en que pudiera echar raíces ninguna consideración egotista.

“Mañana iremos al Templo de Dakshineswar, santificado para siempre por mi gurú”. El Maestro Mahasaya era discípulo de un maestro semejante a Cristo, Sri Ramakrishna Paramhansa.

A la mañana siguiente hicimos el viaje de siete kilómetros en barca por el Ganges. Entramos en el templo de siete bóvedas de Kali, donde las imágenes de la Madre Divina y Shiva se apoyan sobre un bruñido loto de plata, con sus mil pétalos meticulosamente labrados. El Maestro Mahasaya resplandecía hechizado. Estaba entregado a su inagotable romance con la Amada. Mientras cantaba Su nombre, mi embelesado corazón parecía romperse en mil pedazos.

Más tarde paseamos por los recintos sagrados, haciendo un alto en un bosquecillo de tamarindos. El característico maná que rezuman estos árboles era un símbolo del alimento celestial que estaba ofreciendo el Maestro Mahasaya. Sus invocaciones a la Divinidad continuaban. Me senté absolutamente inmóvil en la hierba entre las plumosas flores del tamarindo. Temporalmente ausente del cuerpo, me elevé en una conversación sobrenatural.

Ésta fue la primera de muchas peregrinaciones a Dakshineswar con el sagrado profesor. De él aprendí la dulzura de Dios en el aspecto de Madre o Bondad Divina. La inocencia del santo encontraba poco atractivo el aspecto de Padre o Justicia Divina. El juicio severo, exacto, matemático, era ajeno a su tierna naturaleza.

“¡Puede servir como prototipo terrenal de los ángeles del cielo!”, pensé cariñosamente observándole un día mientras oraba. Sin un ápice de censura o crítica, contemplaba el mundo con sus ojos largamente familiarizados con la Pureza Primordial. Su cuerpo, mente, lenguaje y acciones se armonizaban sin esfuerzo con la simplicidad de su alma.

“Así me lo dijo mi maestro”. Sin atreverse a formular afirmaciones personales, el santo terminaba todo consejo sabio con este invariable tributo. Su identificación con Sri Ramakrishna era tan profunda, que el Maestro Mahasaya jamás consideraba sus pensamientos como propios.

Una tarde el santo y yo caminábamos de la mano por la manzana de su escuela. Mi felicidad se vió empañada por la llegada de un vanidoso conocido que nos cargó con un discurso interminable.

“Veo que este hombre no le agrada”. El susurro del santo no fue oído por el ególatra, cautivado por su propio monólogo. “He hablado sobre esto con la Madre Divina; Ella comprende nuestro triste aprieto. Tan pronto como lleguemos a aquella casa roja, ha prometido recordarle que tiene un asunto más urgente”.

Mis ojos estaban clavados en el lugar de salvación. Al llegar a la puerta roja, el hombre, inexplicablemente, dio la vuelta y se marchó, ni siquiera terminó la frase ni dijo adiós. El agredido aire se reconfortó con la paz.

Cierto día estaba caminando solo por las proximidades de la estación de tren de Howrah. Me detuve un momento junto a un templo, criticando silenciosamente a un pequeño grupo de hombres con tambores y platillos que recitaban un canto con furor.

“Con qué poca devoción utilizan el divino nombre del Señor en su mecánica repetición”, reflexioné. Quedé asombrado al ver acercarse rápidamente al Maestro Mahasaya. “¿Señor, cómo usted aquí?”.

El santo, ignorando mi pregunta, respondió a mi pensamiento. “¿No es cierto, señorito, que el nombre del Amado suena dulce en todos los labios, sean ignorantes o sabios?”. Me rodeó cariñosamente con su brazo; me encontré transportado en su alfombra mágica hasta la Misericordiosa Presencia.

“¿Quiere ver algunos bioscopios?”. Esta pregunta que el Maestro Mahasaya me hizo una tarde era desconcertante; el término era utilizado entonces en la India para referirse a las películas. Acepté, feliz de estar en su compañía en cualquier circunstancia. Una enérgica caminata nos llevó al jardín situado frente a la Universidad de Calcuta. Mi acompañante me indicó un banco cerca del goldighi o estanque.

“Quedémonos aquí unos minutos. Mi Maestro me invitaba siempre a meditar donde viera una extensión de agua. Aquí su placidez nos recuerda la vasta calma de Dios. Así como todo se refleja en el agua, se refleja el universo en el lago de la Mente Cósmica. Así lo decía con frecuencia mi gurudeva”.

Pronto entramos en el paraninfo de la universidad, donde se daba una conferencia. Resultó ser terriblemente aburrida, aunque de vez en cuando, para darle variedad, se proyectaban diapositivas igualmente sin interés.

“¡Así que ésta era la clase de bioscopio que el maestro quería que viese!”. Mentalmente estaba impaciente, si bien no quería herir al santo manifestando en mi rostro aburrimiento. Pero él se dirigió a mí confidencialmente.

“¡Veo, señorito, que no le gusta este bioscopio. Se lo he mencionado a la Madre Divina; Ella está totalmente de acuerdo con nosotros. Me dice que ahora la luz se apagará y no volverá a encenderse hasta que consigamos salir de la sala”.

Al terminar su susurro, el paraninfo se sumergió en la oscuridad. La estridente voz del profesor fue acallada por la estupefacción, después observó: “Parece que el sistema eléctrico del paraninfo presenta alguna deficiencia”. Para entonces el Maestro Mahasaya y yo habíamos cruzado sin percance el umbral de la puerta. Mirando hacia atrás desde el pasillo, vi que el escenario de nuestro martirio estaba de nuevo iluminado.

“Señorito, no le agradó ese bioscopio, pero creo que le gustará otro diferente”. El santo y yo estábamos de pie en la acera frente al edificio de la universidad. Golpeó ligeramente mi pecho por encima del corazón.

Siguió un silencio transformador. Así como las modernas “películas sonoras” se convierten en películas mudas cuando el sonido del aparato se estropea, la Mano Divina, por algún extraño milagro, suprimió el bullicio terrenal. Tanto los transeúntes como los tranvías, automóviles, carros de bueyes y coches de alquiler con ruedas de hierro transitaban silenciosos. Como si poseyera un ojo omnipresente, contemplaba las escenas que sucedían detrás de mí y a los lados tan fácilmente como las que tenía enfrente. Todo el espectáculo de la actividad de este pequeño sector de Calcuta pasaba ante mí sin ruido. Como el tenue resplandor del fuego visto bajo una delgada capa de cenizas, una suave luminiscencia impregnaba la vista panorámica.

Mi propio cuerpo no parecía sino una de las muchas sombras, aunque inmóvil, mientras las demás iban y venían mudamente de aquí para allá. Varios chicos, amigos míos, se acercaron y nos sobrepasaron; aunque me miraron directamente, era irreconocible.

Esta representación única me produjo un indescriptible éxtasis. Bebía intensamente de alguna gozosa fuente. De pronto mi pecho recibió otro suave golpe del Maestro Mahasaya. El pandemonio del mundo estalló en mis poco dispuestos oídos. Me tambaleé como si hubiera sido despertado ásperamente de un sueño sutil. El vino trascendental fue puesto fuera de mi alcance.

“Señorito, veo que encuentra el segundo bioscopio de su gusto”.

[El diccionario Oxford de inglés da, como rara, esta definición de bioscope: Una visión de la vida; lo que proporciona tal visión.

Así pues la elección de este término por parte del Maestro Mahasaya estaba especialmente justificada.]

El santo sonreía; comencé a inclinarme ante él en señal de gratitud. “¡Ahora no puede hacerme eso; sabe que Dios está también en su templo! ¡No puedo permitir que la Madre Divina toque mis pies por medio de sus manos!”.

Si alguien nos observó al modesto maestro y a mí mientras nos alejábamos de la concurrida acera, probablemente sospechó que íbamos borrachos. Sentía que las sombras de la tarde que caía estaban solidariamente embriagadas de Dios. Cuando la oscuridad se recobró de su desvanecimiento nocturno, me enfrenté a la nueva mañana desprovisto de la atmósfera de éxtasis. Pero tengo siempre atesorado en mi memoria al seráfico hijo de la Madre Divina, ¡el Maestro Mahasaya!

Intentando hacer justicia a su benevolencia con pobres palabras, me pregunto si el Maestro Mahasaya y algunos más entre los santos de profunda clarividencia cuyos caminos se cruzaron con el mío, supieron que años más tarde, en un país occidental, estaría escribiendo sobre sus vidas como devotos divinos. Su presciencia no me sorprendería y tampoco, espero, a aquellos de mis lectores que hayan llegado conmigo hasta aquí.